央廣網北京11月18日消息(記者 王進文)初冬的午后,在位于北京市豐臺區豐臺街道的莊怡樂學公園內,北京市第十二中學的江思遠正精心挑選自己親手種植下的薄荷葉。輕輕拂去葉片上的露珠,長勢良好、葉片飽滿,是他摘取的標準。這片曾經的普通綠地,如今已成為他最迷戀的“第三課堂”。

莊怡樂學公園一角(央廣網記者 王進文 攝)

江思遠是一名高三年級的學生,過去半年里,他每周都會在這片露天的“教室”里學習。從土壤檢測到中草藥種植,從鳥類觀測到雨水回收系統設計,他和同學們在公園里完成的跨學科實踐已超過30項。

“在這里,知識不再是書本上的文字,而是鮮活的實踐。”江思遠說。

今年3月,豐臺區發布《樂學公園三年行動計劃》,正式啟動一項教育改革實驗。計劃通過“教育+公園+治理”的創新模式,將全區116座公園系統化轉型為“立體教科書”。北京市第十二中學成為首批33所“校·園結對”試點學校之一,莊怡樂學公園作為該校的戶外教室,于3月7日正式揭牌。

江思遠仍然記得第一次在公園里栽種薄荷的情景。“我們拿著鐵鍬翻土、播種、澆水,討論如何讓薄荷長得更好,討論如何改善土質以適應它的生長。這不只是化學課,還涉及生物、地理和數學知識。”

課程打破學科界限,讓學生在實踐中領會知識的內在聯系。

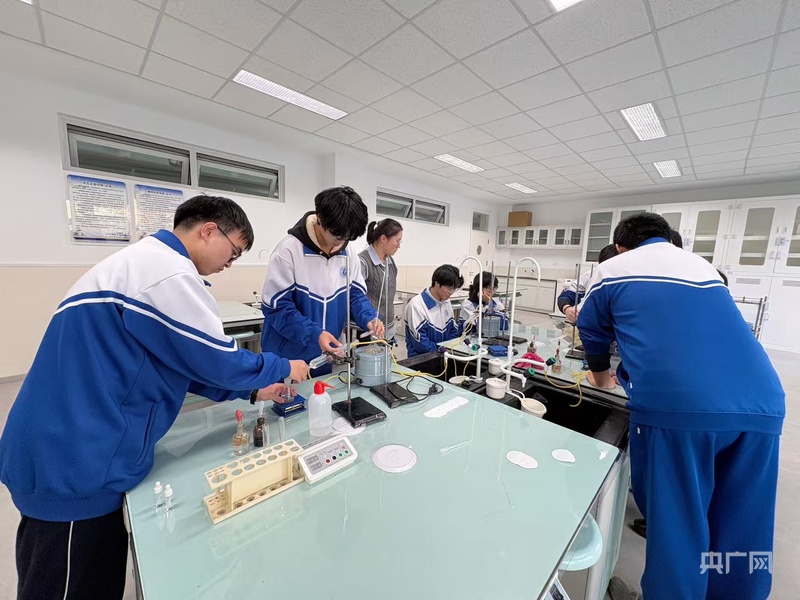

學生們親手制取薄荷純露(央廣網記者 王進文 攝)

中草藥種植課程讓江思遠和同學們體驗了從土地到產品的完整鏈條。他們檢測土壤、種植薄荷,并利用蒸餾法制取薄荷純露送給社區居民。“看到自己種植的植物最終成為居民喜愛的產品,這種成就感是教室里無法體驗的。”江思遠表示。

江思遠和他的同學們所體驗的,正是北京市“十四五”時期教育改革和發展的一個縮影。

樂學公園是“新域新質教育”的豐臺方案,旨在通過“小切口”撬動“大生態”的教育革命。今年3月公布的《豐臺區創建樂學公園三年行動計劃(2025—2027試行版)》勾勒出清晰路線圖:2025年首批“樂學公園”破土而出,2026年累計建成不少于60處,2027年實現自然教育場景全域覆蓋。

“新時代的教育要打破校園圍墻,讓公園、場館、企業成為‘行走的課堂’,實現教育場景的重構與教育生產力的解放。”北京市委教育工委副書記、市教委主任李奕在第三屆宛平教育論壇上表示。

北京市級層面為這類教育創新提供了堅實的政策支撐和發展環境。“十四五”以來,北京正以首善標準發展教育,全力以赴發展具有首都特點、中國特色、世界水平的現代教育。

除了豐臺區的“樂學公園”,海淀區作為首都教育高地和科技創新核心區,在2025年9月發布《海淀區建設教育強國首善先行區行動計劃(2025—2027年)》,明確提出實現每所中小學背后至少有一所高校支持;西城區搭建了“政產學研用”協同平臺,系統提升中小學生創新能力。這些區級實踐與市級規劃相互呼應,形成多層次、全覆蓋的教育高質量發展格局。

對于教師而言,樂學公園同樣帶來了教學方式的革新。

北京市第十二中學課程中心融合40余門學科,開發出“知行合一”的教案。學生們在教師指導下規劃了“中草藥躬耕園”“節氣詩畫長廊”等學習場景。“當課堂知識在圖紙上活起來,學習的意義變得具象而生動。”教師朱苗苗感慨道。

北京市第十二中學副校長崔茂華介紹,樂學公園的建設遵循“樂學、樂創、樂享”的理念,在實踐層面實現向“空間無邊界”“課程無邊界”“協同無邊界”的邁進。“通過在樂學公園的學習,孩子們實現了快樂地學習,快樂地成長,并真正把課堂上學到的知識運用到實踐中。”崔茂華說。

今年11月1日,《豐臺區樂學公園課程建設指南》在第三屆宛平教育論壇上發布。指南確立了以“五育融合”為基底的課程框架,創新推出由“濕地生態”“城市農耕”“古建密碼”三大基礎模塊與若干自選項目構成的“3+X”課程體系。目前,全區已開發超130門跨學科課程,開展超300場實踐活動。

豐臺區的創新實踐,為北京市高中階段教育的多樣化、特色化發展提供了鮮活樣本。這種“無界育人”新場景正逐步成為現實。

這片綠地,已不僅是一個公園,更是一所沒有圍墻的學校,一個承載著教育無限可能的未來空間。

長按二維碼

長按二維碼關注精彩內容