編者按:“老年人是黨和國家的寶貴財富。”老年是我們生命的重要階段,積極應對人口老齡化,讓更多老年人實現“老有所養、老有所樂、老有所為”,既是“家事”,也是“國事”。央廣網特別策劃“老齡盛典·銀發榜樣”系列報道,記錄那些以實際行動詮釋“老有所為、老有所樂”的榜樣人生,向他們歷經歲月而熠熠生輝的“銀發力量”致敬。今天推出《百歲抗戰老兵李登月:勝利是鮮血換來的,要加倍珍惜》。

“我的家鄉在河南滑縣,村名叫周道,家里有個院子,院里有幾間土房……”九月的一個午后,在盧溝橋畔北京衛戍區某離職干部休養所的老樓里,李登月悠悠講述著記憶中日漸模糊的故鄉。

80多年前,他就是從這個豫北小院踏上抗日征程。此后,半生交給了烽火戰場。

回憶起那段抗戰歲月,這位百歲老兵的語氣始終平緩沉穩,仿佛訴說著一段遙遠的故事。可當談及戰友們的犧牲,老人的情緒頓時有些激動,渾濁的眼眸瞬間泛起淚光。

百歲抗戰老兵李登月登上《感動中國2024年度人物頒獎盛典》(網絡素材 央廣網發)

“我就是名普通戰士,做了該做的事。比起那些沒能回來的戰友,我能親眼看著祖國越來越強大,已經太幸運了!”

2025年恰逢紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年。作為感動中國2024年度人物之一,李登月收獲了無數關注,但他始終淡然處之。臥室的桌子上,感動中國的獎杯靜靜躺在盒子里,與常用的藥箱、家人的照片、堆疊的書籍放在一起。

“這些年,我們就是平平淡淡度過的。”妻子曹康年坐在一旁,望著相伴七十余載的丈夫,“瑣碎的日子里,藏著他一輩子的革命赤誠。”

李登月和妻子曹康年(央廣網記者沈杰輝 攝)

“紀律就是生命,打仗就要不怕犧牲”

李登月書桌下有一個黑色行李箱,行李箱里裝著被細繩捆扎的厚厚手稿。薄薄的紙張已經泛黃,但工整遒勁的字跡、紅筆批注的細節、精準勾勒的作戰圖,無不彰顯著老人對過往歲月的鄭重回望。

這是李登月古稀之年寫下的軍旅生涯回憶錄,按時間順序記錄了他在革命年代的經歷。

李登月向記者講述自己的軍旅生涯故事(央廣網發 龍東東攝)

1925年10月,李登月出生于河南滑縣的一戶農家。父親在地主家做長工,母親當傭人,他還有兩個姐妹,一家人日子過得拮據。

1942年秋,李登月17歲那年,家鄉發了大水,莊稼絕收,再加上日軍掃蕩,燒殺搶掠,亂世中生存難以為繼。

“國家積貧積弱,領土被敵人占領,我心里很不服氣。”李登月暗下決定,他要拿起武器斗爭。不久,村子里來了一支叫八路軍的隊伍。

“父母雖然目不識丁,但什么是好軍隊還是分得清的。”李登月說,父親告訴他八路軍打日軍也打偽軍,幫助老百姓,“是我們窮人的隊伍”。

1943年1月,在父親支持下,李登月經同鄉介紹,成為冀魯豫軍區第四軍分區衛南縣第一區基干隊的一名戰士。

初入伍時,部隊物資匱乏,環境艱苦。李登月和戰友們常常吃黑豆充饑,上身穿著軍裝,下身穿著鄉親們給的褲子,武器裝備也落后于敵人。但就是在這樣艱難的條件下,他們一次次成功戰勝敵人。

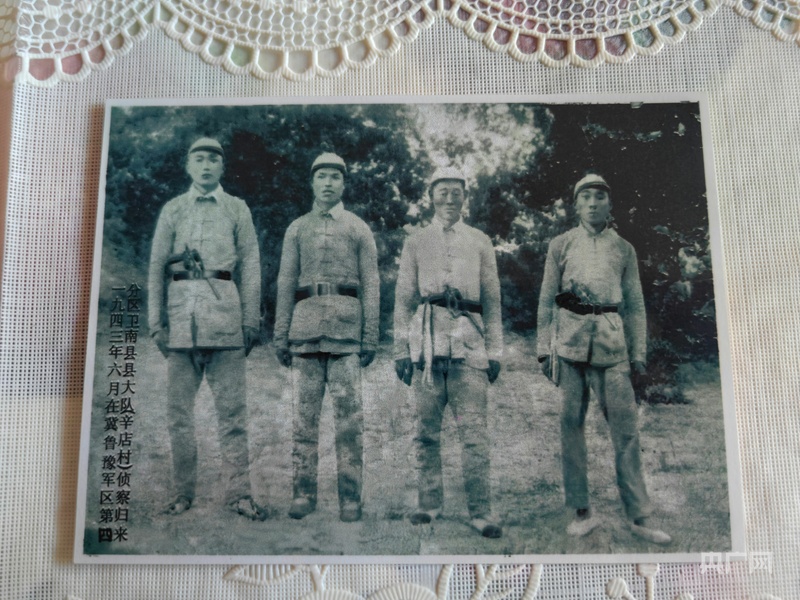

李登月還留著一張和三位戰友的合影,這張黑白照片拍攝于1945年的豫北長垣縣。在解放長垣戰役中,敵人固守城墻,部隊多次進攻未果。戰士們便自制炸藥包,用被子裹住炸藥炸開缺口。他的兩名通訊員先后犧牲,而他自己也數次在炮火中險象環生。這張照片便是那段時間留下的紀念。

1945年,李登月和三位戰友在豫北長垣縣的合影(央廣網記者郭佳麗 攝)

從抗日戰爭的游擊作戰,到解放戰爭的千里征程,再到抗美援朝戰場上的后勤保障,李登月先后在多支部隊服役,足跡遍布大半個中國。征程在變、陣地在移,但“紀律就是生命,打仗就要不怕犧牲”是他永遠不滅的信念。

“這張軍裝合影就算是結婚照”

“穿整齊點,精神。”得知有采訪,曹康年從衣柜里拿出一件新衣服給李登月換上,又抬手幫他理了理衣領,李登月彎腰配合。二人間默契又溫馨的一幕,足以窺見跨越半生的深情。

1984年,李登月和曹康年退休后,搬進了軍隊干休所。在這棟老樓里,他們一住便是四十多年。不大的居室擺放著大大小小的相框,拼湊著二人走過的歲月痕跡。

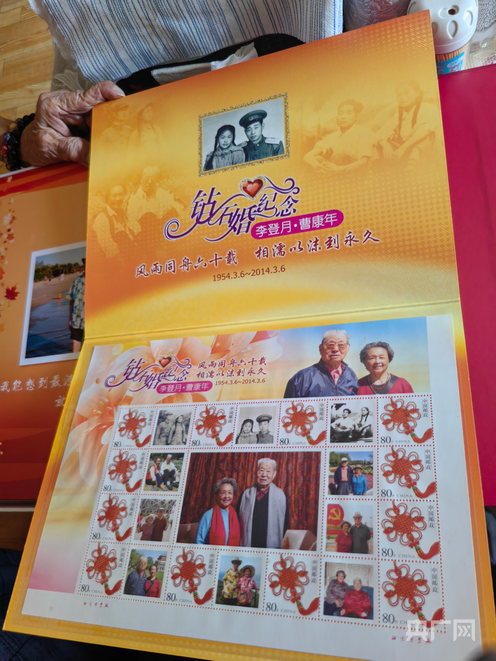

“這是我們結婚六十周年紀念日制作的一本照片集。”91歲的曹康年介紹著紀念冊上時間定格下的他們,如數家珍。“這是在朝鮮的青云洞、這是在北京鳥巢、這張是在三亞……”照片里的二人從青絲到白發,容顏隨歲月變遷,身邊始終有彼此的陪伴。

李登月和曹康年的鉆石婚紀念冊(央廣網記者郭佳麗 攝)

他們的緣分,始于烽火紛飛的年代。1950年,四川姑娘曹康年參軍入伍,后來經部隊領導介紹,與同為軍人的李登月相識。

1952年冬天,李登月接到奔赴朝鮮戰場的通知。臨行前,他與相戀不久的曹康年談話:“我馬上要到朝鮮去了,不知道要多久,也不知道具體干什么。除了隨身用的,我其他東西全交給你,假如我犧牲了……” 他話未說完,便被曹康年打斷。身為戰士的她,懂戰場的兇險,卻更信彼此的堅守。

直到停戰之后,根據組織安排,曹康年的工作調到朝鮮志愿軍后勤部一分部,兩人終于在異國他鄉重逢。

他們曾隔河而居。“他在河那邊,我在河這邊。下班吃飯的時候,他就到河這邊來找我。”簡單的日常相處,在硝煙未散的歲月里顯得格外溫暖。

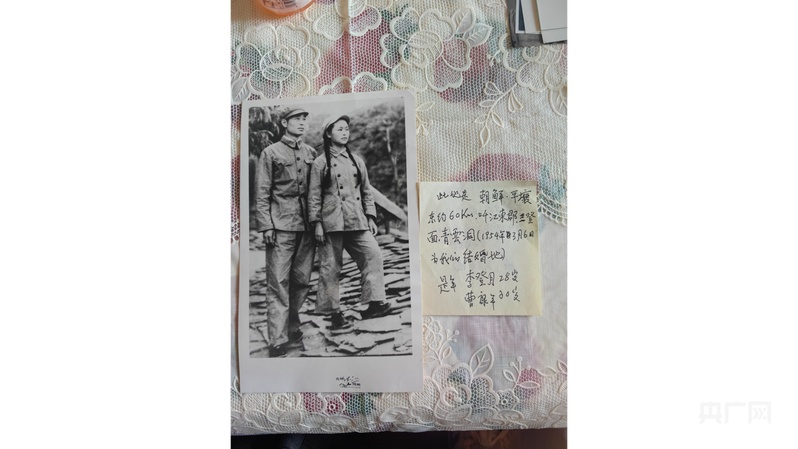

1954年3月6日,二人在朝鮮平壤江東郡青云洞的防空洞頂上拍下了一張合影。照片背后,李登月寫下的字跡依舊清晰,標注著這特殊的結婚地,也定格了他們并肩而立的模樣。

李登月和曹康年在防空洞上的合影(央廣網記者郭佳麗 攝)

“這張合影就算我們的結婚照了。”曹康年笑著說。當時條件艱苦,老鄉送來的一只野雞便是最隆重的慶祝。“雞骨頭都舍不得扔,熬了七天湯,每次喝著都覺得香。”曹康年記得,戰爭年代的生活清貧卻純粹,高粱米配蘿卜干是家常便飯,他們卻總愛笑著調侃“革命尚未成功,蘿卜干尚未吃完”。

歲月流轉,烽火漸息。回國后,二人也曾因工作調動,有過多年分居兩地的時光。但那些分離的日子里,他們沒有一句抱怨,只是靠書信傳遞著牽掛,在平淡中堅守約定,讓這份在戰火中淬煉的感情,在歲月里愈發醇厚。

“他依然初心未改”

推開李登月家門,時光好像在這里慢了幾拍。目之所及,皆是堆疊的書籍報刊。

臥室里,玻璃書柜裝著半墻舊書,剩下的就疊在柜邊,堆得比椅子還高。傳統的老木頭書桌被磨得發亮,玻璃桌面下壓著泛黃的照片、褪色的票據、摘抄的剪報……一盞暗綠色老式臺燈立在桌角,旁邊的書籍報刊高高摞起,零散的小物件隨意擺放,看似雜亂卻有著生活感。

“他年輕時候就愛看書、愛琢磨文字,現在眼神不如從前,寫不動長文了,還總捧著報紙看。”曹康年說。

古稀之年時,李登月依然筆耕不輟,寫下數萬字軍旅生涯回憶錄。他說,寫此文的目的,一是為了活動腦子、鍛煉思維能力;二是趁還能記起一些事情,趕緊寫下來留給子孫后代們看,讓他們知道先輩們為了革命理想前仆后繼,流血犧牲,意識到勝利來之不易,更加珍惜今天的生活。

這份對后輩的牽掛,從未因年歲增長而消減。今年是紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年,北京多所小學邀請他去講課,他幾乎場場不落。兒女們擔心他身體吃不消,可他卻說,“能給孩子們講講戰火中的故事,一點兒都不累。”

九三閱兵前后,家里迎來不少客人拜訪。面對來自家鄉的年輕人,老人多次叮囑:“勝利來之不易。今天的和平幸福,是無數戰士用鮮血和生命換來的,一定要加倍珍惜。希望家鄉的年輕人能銘記歷史,繼承革命傳統,把家鄉建設得更好。”

“他非常實在、非常愛學習、非常忠于黨。這么多年,初心從未改變。”這是曹康年對丈夫的真切評價。如今的李登月,依然保持著簡樸的生活習慣,心態平和豁達。他和曹康年每日自己買菜做飯、讀書練字,三餐四季中藏著對當下幸福生活的珍惜。

榜樣從未老去,初心始終如磐。今年,李登月迎來了百歲壽辰,而他的愿望很簡單:“很久沒去天安門了,讓兒子開車帶我們去趟長安街,從天安門前慢慢走過。”

監制丨張軍 于鋒

統籌丨王薇 張雷

記者丨郭佳麗

視頻丨沈杰輝 龍東東(實習)

旁白丨胡珺山

設計丨李彬

鳴謝丨北京衛戍區某離職干部休養所

長按二維碼

長按二維碼關注精彩內容