“ 在選擇代祭掃服務時,廣大消費者一定要加強分辨,不要盲目輕信。相關部門也要從行業長遠發展的角度出發,加強監督管理,嚴打欺詐行為。”

清明假期已至,不少人選擇返鄉祭祖,也有一些不便返鄉的朋友選擇在網上找人代祭掃。近日,#女子花500元找人代祭掃被騙#相關話題登上各大平臺熱搜,引發網友熱議。

代哭代燒代聊天,靠譜嗎?

“為您代行祭掃之禮,讓思念如期抵達” “方便忙碌的你!我可以協助您為往生親人獻上鮮花、清掃墓碑。”

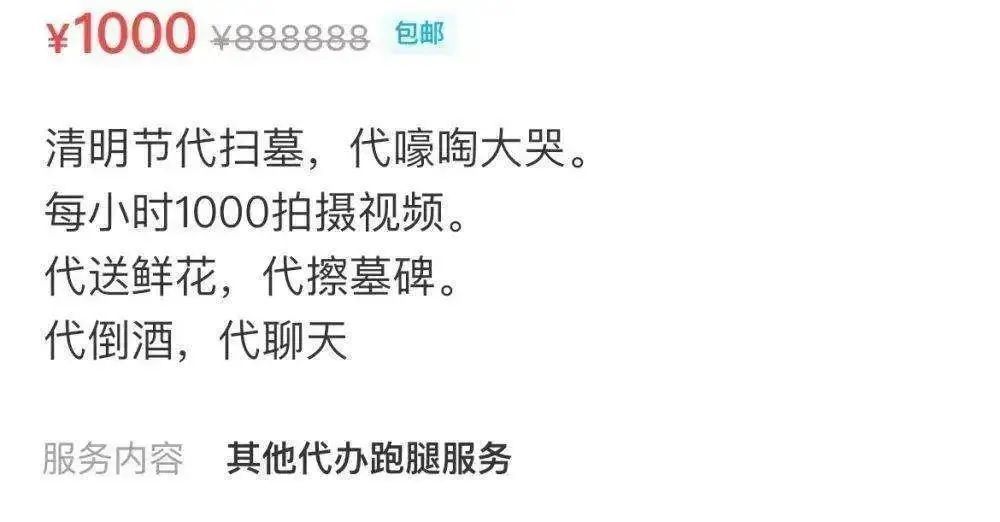

時至清明,網絡上代祭掃服務悄然升溫。記者在電商平臺和二手交易市場發現,不少商家已經推出各類清明代祭掃服務,只需要提供委托人姓名及與已故人關系、已故人姓名、墓園具體位置、祭掃時間等即可開展清潔墓地、代燒紙錢、獻花致敬、誦讀祭文等服務,代祭掃的服務費在300~1000元不等。有商家透露,還可以根據客戶要求提供定制的代祭掃服務,具體項目和收費明細由雙方協商決定。

然而, 不少網友對“代祭掃”的可靠性表示質疑和擔憂 。據了解,因“代祭掃”引發的糾紛和投訴不在少數。

例如, 報價混亂“獅子大開口”、收費不少卻不去掃墓、下載網絡視頻敷衍了事等等 。甚至 有詐騙分子專門借清明“代祭掃”服務實施“時令性”的電信詐騙 。

張女士清明節前收到一條信息,對方稱可提供專業代祭掃服務,不僅能提供鮮花、祭品,還可以現場直播祭掃過程。張女士通過微信轉賬支付了500元服務費,約定祭掃的當天,張女士聯系對方時,卻發現自己已被拉黑……

市民方先生購買標價為1998元的“代祭掃”服務套餐,卻遭遇“貨不對版”“代祭”的小視頻竟然顯示拍攝于約定祭掃日期的數天之前。

那么,代祭掃到底靠不靠譜?使用“代祭掃”服務時,有哪些需要注意的地方?如何規范這類新型服務內容?

“代祭掃”亂象觸犯了哪些法律?

上述“代祭掃”亂象,首先要區分接單商家為私人處理、個體經營、還是正規殯儀公司處理。正規開設從事殯葬服務的機構需持有民政部門頒發的《經營性公墓服務許可證》或《殯葬服務經營備案證》。如果服務提供者只是個人或不以殯葬服務為業的個體經營者,與請托人在社交平臺、非官方電子商務平臺偶爾約定,散客接單,應認定雙方構成委托合同關系,未按委托方約定如實履行義務的(如使用提前錄制的視頻或偽造祭掃現場),應按照合同糾紛處理,可依據民法典主張退款或賠償。

但是,對于非備案經營機構,接單“網絡代祭掃”需注意行為規范,如果擅自擴大經營范圍,從事如售賣鮮花、代燒紙錢、標價代哭、代舉行宗教儀式等經營性行為,違反了各地殯葬管理條例,可能會被認定為未經準許從事殯葬服務業。 對于情節嚴重擾亂市場秩序的非法經營性行為,或涉嫌非法經營犯罪 。

對于進行過經營備案的,合規開展殯葬業務的商家,如果未按約定如實履行義務的,或者未按照各地殯葬管理條例和殯葬服務指南實施政府指導價,消費者可依消費者權益保護法維權,市場監管部門可責令商家退款、賠償損失,并處違法所得1至10倍的罰款。

“代祭掃”服務中收款后不履行義務的行為,可能涉嫌詐騙罪。以虛構客服、收款拉黑等形式實施的詐騙行為,金額達到刑事立案標準的,視情節嚴重程度,最高可判處無期徒刑。

“代祭掃”需要注意什么?

消費者在選擇“代祭掃”服務時,應優先選擇正規渠道,通過正規墓園官網或民政部門認證的平臺下單,避免輕信陌生彈窗廣告或私人鏈接。

在交易前需主動核實服務方的資質,例如要求對方提供營業執照、墓園合作證明,并通過官方電話確認其身份真實性。交易過程中,保留完整的聊天記錄、付款憑證,并與服務方簽訂書面協議,明確約定服務內容、時間、價格及違約責任。為驗證服務真實性,可要求服務方提供帶時間和地點水印的實時照片或視頻,避免對方使用網上下載或提前錄制的素材蒙混過關。

對于“代祭掃”,網友看法不一。一部人表示不能理解,“這種都能代替?”

但也有網友表示,無法回去祭祖的時候,“代祭掃”也是不錯的選擇。

還有網友提醒“代祭掃”要選擇正規機構,謹防詐騙!

對我們中國人而言,清明節是很重要的節日。通過祭祖掃墓這樣傳承千年的習俗,人們慎終追遠、緬懷先人,既是對逝者的懷念,也是對生命的敬畏。一些人由于工作繁忙、距離遙遠、身體不便等原因,難以在清明節期間實現祭掃。在這種情況下,也不必拘泥于一定親臨到場的儀式,畢竟心中的追思與懷念是最重要的。

隨著新技術的興起,云端祭掃、AR祭掃等新形式不斷涌現,代祭掃也應運而生。代祭掃能夠幫助一部分人在線下完成祭掃愿望,有其現實需求。但也需要警惕其中的一些亂象:“代哭”“代跪”“代燒紙”等標準化套餐讓孝心變了味兒,引發倫理和道德層面的爭議;虛假擺拍、定價混亂等欺詐亂象,侵犯了消費者的合法權益。在選擇代祭掃服務時,廣大消費者一定要加強分辨,不要盲目輕信。相關部門也要從行業長遠發展的角度出發,加強監督管理,明確行業標準和服務規范等,嚴打欺詐行為。此外,我們也要進一步探索墓園官方渠道的網絡祭掃、代祭掃等形式,幫助人們更好地寄托哀思,加強情感聯結與文化傳承。

來源:央廣網綜合央視新聞客戶端、北京反詐、網友評論等

本期編輯:吳雙 田甜

長按二維碼

長按二維碼關注精彩內容